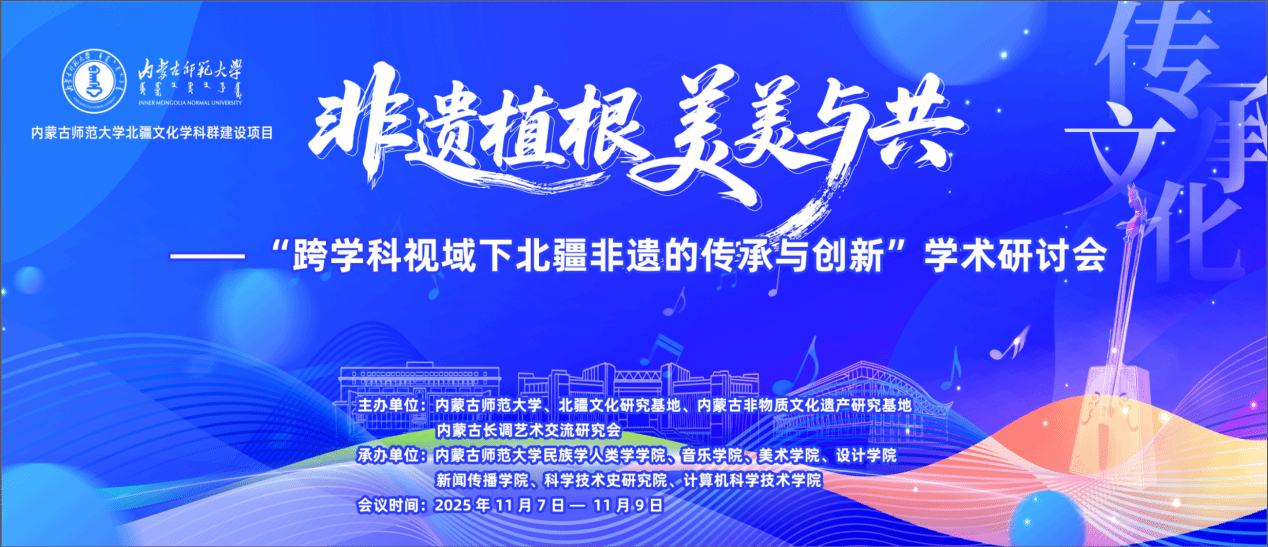

本网讯 11月8日,由内蒙古师范大学、北疆文化研究基地、内蒙古非物质文化遗产研究基地、内蒙古长调艺术交流研究会联合主办的“非遗植根 美美与共——跨学科视域下北疆非遗的传承与创新”学术研讨会在我校盛乐校区举办。校党委委员、副校长景剑峰,内蒙古自治区文化和旅游发展研究院(内蒙古自治区非物质文化遗产保护中心)院长刘晓峰出席会议并致辞。来自中央美术学院、浙江音乐学院、宁夏大学、中北大学、内蒙古大学、内蒙古艺术学院等20余所高校,以及中国声音艺术博物馆、《团结报》、内蒙古自治区非物质文化遗产保护中心等科研与实践机构的80余位专家学者参加会议,围绕北疆非遗传承创新的核心议题展开深入探讨。

主旨发言环节,内蒙古师范大学民族学人类学学院教授纳日碧力戈、浙江音乐学院研究生处处长吴凡、高等教育出版社阅读与继续教育事业部主任蒋文博、内蒙古师范大学音乐学院教授杨玉成围绕北疆非遗文化议题分享了各自的研究成果,为理解和践行北疆非遗文化的传承和创新发展提供了丰富的理论和方法指导。

本次会议共设三个分会场,同步开展专题研讨。分会场一围绕“非遗保护、文化认同与艺术创新” 核心主题,聚焦“艺术与传承”“北疆非遗与文创发展”“民族音乐的传承与保护”等专题进行研讨,研究内容涵盖美术、设计、音乐、舞蹈、非遗保护、博物馆学、口述史、文化认同等多个领域,覆盖传统美术、传统音乐、民俗、传统技艺、口头文学等多项非遗门类。分会场二以“非遗音乐”和“非遗美术与技艺”两大主题,聚焦“音乐类非遗的传承与当代化研究”“高校非遗教育传承与使命”“美术类非遗技艺的创新路径”“民俗理论与实践研究”“跨区域、跨族群非遗的比较与启示”等五大专题,以跨学科的研究视角,探讨了非遗融合音乐学、美术学、教育学、人类学、社会学、旅游管理、人工智能、文化地理学等多个学科的理论与方法。分会场三聚焦“北疆传统音乐类非物质文化遗产”,主要以蒙古族传统音乐为核心,涵盖乐器、史诗、民歌、说唱、社火、皮影等多元非遗形态,围绕非遗的传承机制、当代的创新实践、传承困境与保护对策等三大核心议题展开探讨。

同时,会议还设立“蒙古族长调民歌入选人类非物质文化遗产代表作名录20周年专题学术研讨会”专题论坛,围绕“申遗”经验和过去20年发展与成就两个议题展开学术探讨。

图文:音乐学院

编辑:燕书羽 初审:刘燕荣 复审:云桦 终审:王志强